交野八景 ハートマークのレオが歩く

|

交野八景は、平安の頃の、のどかな交野の里の昔が偲ばれます。交野市では、これらの伝説、史跡8ヶ所を「交野八景」として定め、永く後世に語り継がれることになりました。役行者と弘法大師の修行の場もあり、歴史ある名所はその時代にタイムスリップ出来るワン。 ワンダフル!自己紹介 ハートマークのレオとは?プロフィール

|

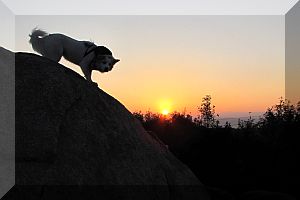

1 交野山の来光

|

高さ約三百五十メートル、交野の人たちの古くからの信仰の山である。山頂からは、山城、摂津、河内が展望できる。山頂の大岩には、寛文六年(千六百六十六)開元寺中興の祖実伝(じつでん)によって彫られた「聖観音」の梵字がある。頂上までのルートが豊富で綺麗に整備された登山道はとても気持がよいと思います。 |

2 源氏滝の清涼

|

源氏の滝は白旗池を源流として流れる谷川にあり、高さ約17.5メートルでこの付近では最大のものである。昔は開元寺の境内あったので元寺瀧と名付けられたといわれています。この滝は古くから交野の山中で修行を行う修験者が、身を清めた場所で、滝つぼの傍らの岩には不動明王を意味する梵字が彫られています。明治36年に妙心寺の末寺を不動堂に移し、しばらくの間、無住職状態が続いたが、昭和の初め住職と なった拙堂和尚が生前「この滝は修験者にとてもいい修業の場として評判だった」と書き残している。滝の白糸が四季折々の木々と調和しておとずれる人の心を和ませてくれる風光明媚な地です。 |

3 かいがけの錦繍

|

かいがけの道は、古くから大和と河内を結ぶ重要な交通路として、賑わいました。その昔、大和に大仏様が県立されるときも、仏師たちが行きかったと伝えられます。そのためか、約1キロの道すじにはたくさんの地蔵様や伏拝(ふしおがみ)が点在しています。鳥居のある場所を登ると竜王山へ続く登山道もある。傍示の里は昔の風景が残った場所で、静かで落ち着けるコースです。 |

4 妙見の観桜

|

交野はかって、宮人たちの狩場として、また観桜の地として王朝絵巻が繰り広げられたところです。またや見ん 交野の御野のさくら狩 花の雪散る春のあけぼの(藤原俊成)。交野の桜は多くの和歌に詠まれてきました。ここ妙見河原は、交野の代表的な桜の名所で、今も市民の憩いの場となっています。この桜のトンネルを抜けると「星田の妙見さん」の通称で親しまれている星田妙見宮へと続いています。 |

5 獅子窟の清嵐

|

私市駅の東にはすぐそばまで山が追っています。山に入っていくと、その中腹に国宝、薬師如来坐像を安置する獅子窟寺があります。寺伝では今から一三〇〇年前、役小角という修験者が金剛山からここの岩窟へ来て薬師浄土を開いたということです。今も境内には獅子窟と呼ばれる巨岩や修験場とみられる岩場が残り、役行者の気配を感じる場所です。獅子窟寺からくろんど池へと通じる道は大岩が随所にあり、変化に富んだ楽しいコースです。 |

6 天の樟船渓谷の朝霧

|

「日本書紀」や「古事記」等によると、天孫饒速日尊(にぎはやひのみこと)は天照大御神の命により、高天原より天の磐船で河内国河上哮ヶ峰(たけるがみね)に降臨された。また、饒速日尊が降臨に際して、天空より国土を望み「虚空(そら)見つ日本國(やまとのくに)といわれたことが「やまと」という国号の始まりとされています。磐船神社の創祀年代は詳らかではないが、磐窟信仰という神道最古の信仰形態と 伝承から、縄文から弥生への過渡期までさかのぼると考えられています。饒速日尊が乗ってこられた「天の磐船」を御神体として祀り、古来より天孫降臨の聖地として崇敬されています。御神体は上部の大船のような舳先は南に向いていて、横18メートル、高さ12メートルの巨石です。大阪築城のとき、 加藤肥後守清正が持ち出そうとした伝説の石です。 |

7 尺治の翠影

|

「尺治」と呼ばれる谷は、昔から神が宿る神聖なところとされ、滝や大岩などが信仰の対象となっていました。この滝はもともと「金剛の滝」と呼ばれていたが大正7年(1922)の夏ごろより「月の輪滝」と呼ばれるようになりました。道場川と途中、谷水が一つになり、尺治川となる。この中程に月の輪滝がある。この滝はハイキング道からは見ることはできません。川にかかった石橋を渡り、細い道を登った岩の中にあります。金剛の滝という地名から獅子窟寺の寺域であることがわかるように、源氏の滝同様に獅子窟寺僧の修業の場となっていたようです。私市からくろんど池へ通じるハイキングコースで、尺治川は、上流は、すいれん池から、下流は天の川へと流れていきます。 |

8 星の森の寒月

|

星田地区には「八丁三所」の降星伝説が伝わっています。弘法大師が獅子窟寺にこもって修行中、七曜星(北斗七星)が輝き、3カ所に分かれて星が降ったと伝えられています。この3カ所は互いに八町(900メートル)ずつ等間隔に離れています。旭、高岡の南、傍示川に面した場所が星の森である。星の森はこんもりとした小さな森になっています。飛び地の方の旭や傍示川の流域に「旭縄文遺跡」があり、縄文時代の遺物も出土しています。縄文時代の人々は、この傍示川の辺りに集落を営み、狩猟、採集生活を送っていたようです。星田地区での最初の住人なのだろうか。古代の歴史とロマンを感じさせます。 |